Há poucas dúvidas de que a crise sanitária da COVID-19 foi e é uma emergência que ameaça a “vida da nação”.

Fiona Mitchell, ‘Aprimorando o Uso de Avaliações de Impacto nos Direitos das Crianças em Tempos Ordinários e Extraordinários para Compreender os Direitos das Crianças Sujeitas à Intervenção Estatutária na Vida Familiar, 27:9-10 O Jornal Internacional de Direitos Humanos (2023) 1458.

Durante os dias inebriantes de fevereiro e março de 2020, minha primeira filha estava se aproximando do terceiro aniversário. Lembro-me vagamente daquela época agora, como se estivesse olhando para ela através de uma neblina. A principal lembrança que tenho do meu estado emocional é que eu estava profundamente preocupado com o que iria acontecer com minha filha e com filhos como ela. Não porque eu estivesse preocupado com o vírus, entende; Eu era uma das (ao que parece, muito poucas) pessoas que realmente acompanhava as estatísticas e sabia que a vítima modal da doença era alguém com quase 70 anos e duas comorbidades.

As minhas preocupações decorriam do ponto – para mim – evidente de que as crianças precisam de socializar e que isso é fundamental para o seu desenvolvimento saudável. Eu estava com medo de que houvesse um bloqueio e que minha filha acabasse sofrendo com isso.

É uma sensação muito estranha ser a única pessoa entre amigos e familiares que está preocupada com a aplicação de uma medida que todos parecem considerar ser a única forma de evitar uma ameaça que consideramos infinitesimal. Um dia terei que tentar explicar esse sentimento aos meus netos. Mas, independentemente dos meus próprios sentimentos, é claro que o confinamento aconteceu, e a minha principal preocupação era garantir que a minha filha tivesse uma infância tão normal quanto possível, dadas as circunstâncias.

Eu conhecia a lei, por isso sabia que me era permitido sair de casa a qualquer hora e durante o tempo que quisesse, se tivesse uma “desculpa razoável” (nem uma vez por dia durante uma hora, que era o que os ministros do governo e os jornalistas diziam). estavam todos levando as pessoas a acreditar na TV), então eu simplesmente aceitei as regras pela palavra deles. Eu tinha uma desculpa razoável: tinha um filho pequeno em casa. Então acabamos de sair. O tempo todo. Nós fomos à praia. Nós fomos ao Parque. Fizemos caminhadas pelo campo. Fomos às lojas que estavam abertas (acho que fomos ao Tesco local mais ou menos todos os dias durante vários meses). Eu mal fiz um trabalho.

Mas eu sabia que algo maior estava em jogo e estava determinado a que, quando se tratasse do meu próprio filho, a minha consciência ficaria limpa; Eu faria o máximo que pudesse em nome dela. Minha esposa estava muito mais preocupada do que eu, naturalmente, mas ela estava disposta a aceitar minha estratégia (aos olhos dela perigosamente frouxa), e então aquele período de março-junho de 2020 foi basicamente uma caminhada ininterrupta ao ar livre para minha filha e EU.

(Descobri rapidamente que não era o único a fazer isto: havia um pequeno culto de pais que, como eu, estavam principalmente preocupados com o desenvolvimento social dos seus filhos, e que se encontravam de vez em quando quando saíam de casa. – deixar sub-repticiamente seus filhos brincarem nos balanços ou chutar uma bola em um pedaço de grama. Geralmente, esses meus parceiros no crime ficavam felizes em deixar as crianças brincarem juntas; tenho uma dívida de gratidão que nunca será paga com um turco anônimo que conheci um dia no campo e que deixou minha filha empinar pipa com seus próprios filhos.)

A razão pela qual conto tudo isso agora não é para me apresentar como o Pai da Década. Estávamos entre os sortudos porque, em julho de 2020, a creche da minha filha estava aberta e assim permaneceu desde então. Não quero pensar no quão difícil deve ter sido para, digamos, uma mãe solteira com filhos em idade escolar. E nós, no Reino Unido, temos motivos para estar gratos pelas pequenas misericórdias – pelo menos aqui o uso de máscara nunca foi obrigatório para pessoas com 11 anos ou menos.

Mas quero estabelecer desde o início que a minha própria resposta como pai às notícias sobre a Covid-19 não se baseou em modelos complicados ou em avaliações de impacto cuidadosamente calibradas, mas num cálculo de risco simples e informado, combinado com o amor que um pai tem para seu filho. Eu sabia que minha filha não estava em risco, porque as evidências disso ficaram claras em fevereiro de 2020. (Qualquer pessoa que lhe disser que 'não sabíamos nada sobre o vírus' naquela época está falando mal ou não sabe sobre o que ele está falando.) E eu queria o melhor para ela. Então, o que mais eu iria fazer? A questão, em outras palavras, não foi, no fim das contas, muito complicada. Eu fiz o que achei certo.

Há pessoas por aí, contudo, que querem fazer crer que as coisas eram terrivelmente complicadas, na verdade quase irremediavelmente complicadas, e algumas delas contribuíram para uma edição recente da revista acadêmica O Jornal Internacional de Direitos Humanos, que trata das Avaliações de Impacto nos Direitos das Crianças (CRIAs) e das “lições” da Covid-19 no contexto específico da resposta do Governo Escocês. É uma leitura fascinante, pois proporciona uma visão da mentalidade de pessoas que, desde o início da “crise”, deveriam ter no coração os melhores interesses das crianças – ou seja, os defensores dos direitos da criança – mas que ainda hoje não conseguem obrigam-se a aceitar que o problema no que diz respeito aos direitos das crianças durante o período 2020-21 foi o próprio confinamento, e não o facto de ter sido de alguma forma mal implementado.

No fundo, penso eu, existe um sentimento permanente de vergonha entre os defensores dos direitos das crianças sobre a forma como deixaram cair a bola durante o primeiro confinamento, o que se manifesta numa determinação de “aprender lições” para o futuro, mas é claro que admito que isso pode ser apenas uma projeção.

Incluindo a introdução, há 11 artigos na edição da revista, cada um deles escrito por um ou mais especialistas em direitos das crianças e que estiveram envolvidos numa CRIA independente (realizada no início de 2021) encomendada pelo Scottish Children and Young People’s Commissioner. Claramente, examinar todos os artigos de forma forense está além do escopo desta postagem do Substack; em vez disso, deixe-me guiá-lo pelos cinco temas principais que emergem deles, a meu ver. Cada um, em essência, se resume a uma única falácia, em grande escala.

1 - A falácia gerencial, ou, a ideia de que alguém poderia ter reconciliado todos os problemas com o bloqueio e chegar a uma implementação da política que poderia ter funcionado para todos se apenas alguém tivesse feito ajustes suficientes nela.

Penso que existe uma característica universal da psicologia humana que nos impede de reconhecer que as nossas decisões envolvem sempre compromissos, especialmente quando concordamos com a decisão que foi tomada. E assim vemos, em todos os níveis, apelos alegres sendo feitos a um ideal fundamentalmente gerencial em que todos os i's poderiam ter sido pontilhados, todos os t's cruzados e todas as pontas soltas amarradas - na verdade, em que ninguém realmente precisava sofrer quaisquer consequências negativas do confinamento – se apenas tivessem sido aplicados conhecimentos técnicos suficientes.

Portanto, poderíamos ter “utilizado uma análise de impacto baseada em evidências… para evitar ou mitigar quaisquer impactos potencialmente negativos sobre os direitos das crianças [do confinamento]” (p. 1462); poderíamos ter usado CRIAs para “reunir e avaliar dados”, de modo a “verificar até que ponto os indivíduos foram desfavorecidos durante a pandemia” e “garantir uma oportunidade constante de reflexão sobre a implementação dos direitos humanos… [obter] uma compreensão mais profunda… e impulsionar mudança futura” (p. 1328); poderíamos ter “otimizado a capacidade do Estado de… contextualizar as formas como a sua política molda os povos” [sic] experiências vividas” (p. 1330); poderíamos ter diminuído o impacto do confinamento na saúde mental das crianças, “adoptando uma abordagem de saúde pública que tivesse em conta factores sociais, económicos e culturais mais amplos no desenvolvimento de estratégias” (p. 1416), e assim por diante.

Poderíamos, em suma, ter eliminado todos os males do confinamento no que diz respeito às crianças, através de mais dados e conhecimentos técnicos – a implicação, claro, é que precisávamos de mais especialistas em direitos da criança, e mais bem financiados, e precisávamos de os ouvir mais.

Poderíamos, portanto, ter comido nosso bolo. Poderíamos ter fechado as escolas e feito as crianças ficarem em casa e tudo estaria bem se tivéssemos nos aplicado melhor. Escusado será dizer que tudo isto é uma fantasia – baseada numa relutância fundamental em aceitar que as decisões têm desvantagens e que não havia forma de o encerramento das escolas ter sido outra coisa senão um desastre absoluto para muitas crianças.

2 - A falácia da escuta, ou a ideia de que se poderia ter chegado a uma versão ideal de confinamento que seria adequada para as crianças se apenas as “opiniões e experiências” das próprias crianças tivessem sido tidas em conta.

Aqueles que não estão familiarizados com a literatura sobre os direitos das crianças provavelmente estão apenas vagamente conscientes de que grande parte dela se baseia na ideia de que só precisamos de ouvir e capacitar mais as crianças. (Fazer o contrário é envolver-se em ‘adultismo.’) Este argumento está amplamente exposto entre as contribuições em questão. O problema é habitualmente descrito como sendo o facto de “as opiniões e experiências dos jovens não terem sido procuradas de forma significativa no desenvolvimento de medidas de emergência” (p. 1322).

Noutros lugares, somos informados de que o problema era a “longa falta de investimento em permitir a participação das crianças na tomada de decisões públicas” (p. 1465), e que “ouvir a voz de crianças e jovens com experiência vivida…ha[d ] o potencial para evitar, ou pelo menos mitigar, violações dos direitos das crianças e dos jovens causadas pelo encerramento de emergência das escolas» (p. 1453). Por outras palavras, o que precisávamos era da “participação das crianças na tomada de decisões estruturais” (p. 1417). Então teríamos tido “respeito mútuo” entre adultos e crianças e, portanto, melhor “partilha de informação e diálogo” (p. 1362).

Surpreende-me que os defensores dos direitos das crianças, que são supostamente especialistas, possam ser tão cegos ao facto de as crianças dizerem muitas vezes coisas que ouviram os adultos dizerem, ou dizerem coisas para agradar aos adultos, e obterem a maior parte da informação dos adultos em a vida deles. E, de fato, quando você realmente escuta as crianças, elas claro tendem a dizer coisas como “A minha mãe não quer que voltemos [à escola] porque, primeiro, não estamos prontos e, segundo, estamos mais seguros aqui [em casa]” (p. 1348). Ou então eles saem com coisas como “Tirem Boris [Johnson] daqui!” porque são escoceses e ouviram o quanto as suas mães e pais odeiam o Partido Conservador (p. 1350).

O que se pode realmente colher ao “ouvir as crianças” tende, portanto, na prática, a significar ouvir as opiniões distorcidas dos seus pais, que são eles próprios inevitavelmente abastados e elegantes porque são esses os tipos de pais que colocam os seus filhos à frente para exporem as suas Visualizações. Como podem pessoas supostamente inteligentes não reconhecer isso?

Mas o ponto mais amplo e importante é a abdicação da responsabilidade adulta que realmente está subjacente a esta falácia. Ninguém pode negar que os interesses das crianças foram postos de lado durante a era do confinamento e que teríamos beneficiado de uma maior sensibilidade aos impactos nas crianças. (É notável que, como é apontado num dos artigos que aqui cito, apenas um dos 87 membros do SAGE – o painel consultivo do governo durante o período da Covid – tinha alguma experiência profissional em relação às crianças.) Mas o ponto - e não posso sublinhar isto com força suficiente - é que adultos sensatos e responsáveis levam a sério os interesses das crianças em sua sociedade, para começar.

O problema não era que não tivéssemos uma melhor participação das crianças na “tomada de decisões estruturais”. O problema era que os adultos entravam em pânico, não pensavam adequadamente nas consequências das suas decisões e as crianças sofriam como resultado.

Por outras palavras, não precisávamos que as crianças nos dissessem que fechar escolas era uma péssima ideia. Uma sociedade que prioriza seus filhos saberia disso de qualquer maneira. O problema não era, então, não termos levado em conta as opiniões das crianças. Acontece que não tínhamos coragem para tomar decisões difíceis em nome deles.

3 - A falácia instrumental, ou a ideia de que as lições aprendidas com a pandemia funcionarão de alguma forma como uma plataforma para a melhoria social.

Disseram-nos constantemente, durante a pandemia, que iríamos «reconstruir melhor» e que os confinamentos eram uma oportunidade para refletir, repensar e reengajar-nos, tanto política como pessoalmente. (Como isso funciona na prática, três anos depois?) E assim temos o mesmo tipo de ideia aqui, no microcosmo. Assim, diz-se que o facto de a capacidade das crianças brincarem ter sido restringida durante o confinamento fornece as “sementes de oportunidade para sustentar e fortalecer o nosso apoio ao direito das crianças brincar e trabalhar no sentido de restaurar a quotidiana brincadeira para todas as crianças” (p. 1382).

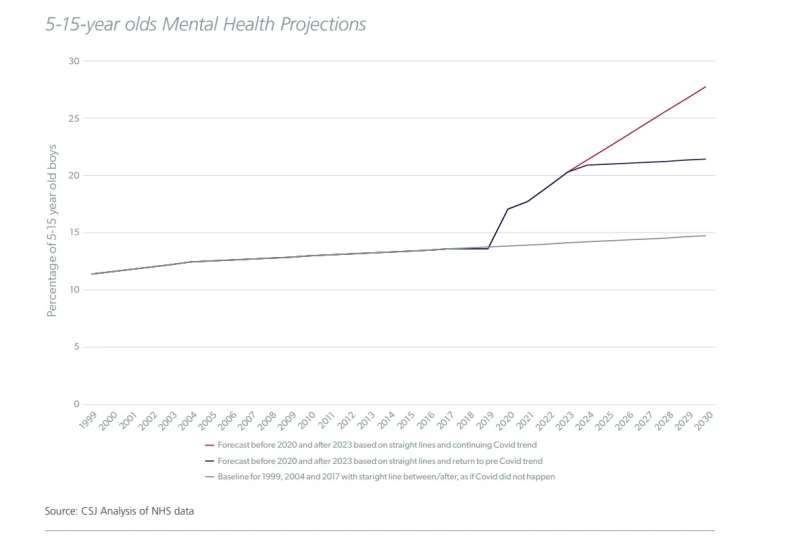

Dizem-nos que a crise de saúde mental das crianças, exacerbada pelo confinamento, proporciona-nos uma oportunidade para desenvolver “estratégias futuras para a saúde mental das crianças” que “otimizem…a tecnologia digital…para garantir a segurança das crianças e a igualdade de acesso para todos” (p. 1417). Diz-se que os níveis alargados e intensificados de violência doméstica sofridos por crianças durante a era do confinamento dão-nos a oportunidade de pensar em “meios para tornar visíveis os direitos de protecção, acusação, provisão e participação de crianças e adultos vítimas-sobreviventes” (pág. .1364). Diz-se que o encerramento das escolas nos leva a “reimaginar completamente a educação” (p. 1390). E assim por diante.

Talvez seja grosseiro repreender as pessoas por quererem encontrar frestas de esperança nas nuvens, mas a verdade, para qualquer pessoa que na altura tivesse olhos para ver, seria sempre que o confinamento tornaria muitas coisas más ainda piores. A ideia de que seria um trampolim para um futuro melhor é como uma perversão bizarra da falácia das janelas quebradas, que postula que todos deveríamos quebrar todas as nossas janelas, pois isso proporcionaria mais trabalho aos vidraceiros.

E com certeza temos consertado janelas quebradas desde então. Alguns dos gráficos que iniciam esta postagem dão uma ideia disso, mas mesmo os artigos que estou citando aqui não podem deixar de nos dar uma ideia de como as coisas se tornaram ruins nos escalões mais baixos da sociedade como resultado do bloqueio. Para citar apenas uma passagem esclarecedora (da p. 1434):

[Para] as crianças que já estavam em desvantagem…os efeitos a longo prazo da pobreza, da falta de escolaridade, dos registos criminais, das oportunidades de emprego reduzidas e dos efeitos persistentes da ansiedade, do trauma, do luto e de outros problemas de saúde mental…são conhecidos fatores de risco para entrar em conflito com a lei.

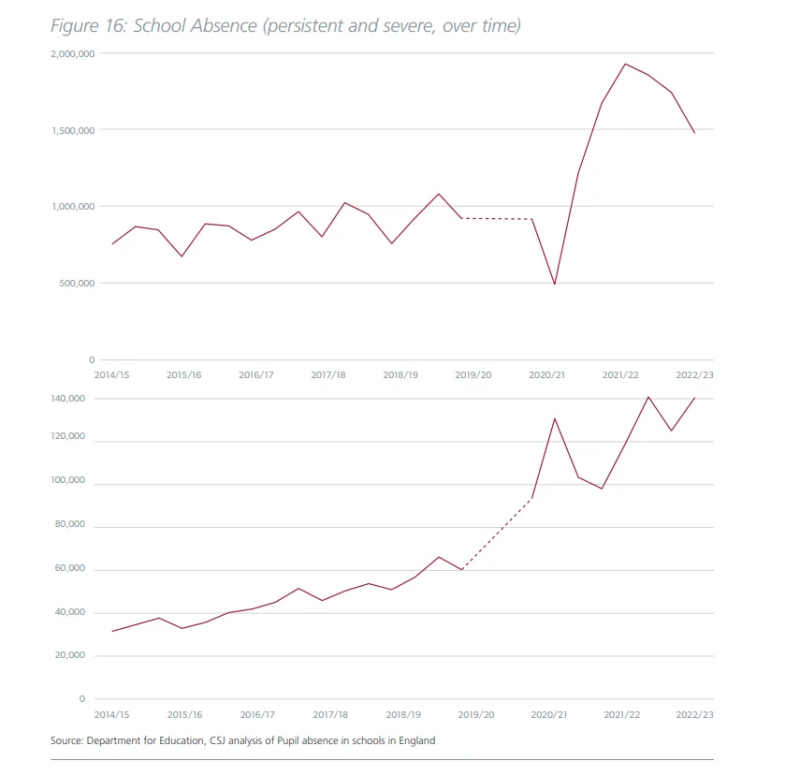

O número de crianças que faltam à escola com mais frequência do que estão presentes mais do que duplicou em Inglaterra entre 2019 e 2023 e não dá sinais de diminuir – na verdade, está a aumentar (sem dúvida porque a escola foi feita para parecer opcional pelos adultos). tomadores de decisão em 2020). Isto representa, para evitar dúvidas, mais do que o dobro do número de crianças que essencialmente não têm esperança de dar um contributo positivo à sociedade a longo prazo e que muito provavelmente acabarão por se envolver no crime, nas drogas, na prostituição , e assim por diante. Não importa ‘reconstruir melhor’; estamos tendo que trabalhar muito para impedir que o edifício desmorone completamente, em toda a peça.

4 - A falácia final, ou, a ideia de que o confinamento era a única opção sensata para começar e, portanto, não deve ser questionada.

O mito fundador do confinamento sempre foi o de que o confinamento era a coisa perfeitamente natural e lógica a fazer dadas as circunstâncias – embora no grande esquema das coisas fosse, obviamente, uma enorme experiência que nunca tinha sido tentada antes. Por alguma razão, o princípio da precaução foi invertido para significar fazer qualquer coisa, por mais evidentemente desastrosa que seja, a fim de prevenir um tipo específico de dano (ou seja, o efeito da propagação do vírus nos serviços de saúde). Parte deste quadro era o encerramento a longo prazo das escolas, mais uma vez algo que nunca antes tinha sido tentado durante qualquer período de tempo, e algo cujas desvantagens teriam sido tão claras como o dia para qualquer pessoa que pensasse cuidadosamente - e de facto algo que foi feito em com base apenas em que poder têm um efeito na interrupção da propagação do vírus.

Portanto, para onde quer que se olhasse, tratava-se de aceitar danos conhecidos ou facilmente previsíveis e massivos em nome da mitigação de riscos. E vemos isso escrito em todo o Revista Internacional de Direitos Humanos emitir. Mesmo catalogando a ladainha de danos infligidos às crianças – crise de saúde mental, falta de socialização, abuso doméstico e sexual acentuado, desastre educacional, desagregação familiar, colapso de oportunidades económicas, exposição ao consumo de drogas, solidão, falta de tempo para brincar, e assim por diante – em uma extensão sombria e deprimente, os autores retornam repetidamente ao mesmo tema: 'A crise da Covid-19 requeridos os governos do Reino Unido e da Escócia a agirem rapidamente para salvaguardar as vidas e a saúde da população do país [ênfase adicionada’ (p. 1458). O encerramento das escolas foi “motivado pela necessidade de proteger os direitos humanos à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento” (p. 1390) e foi “justificado em termos de direitos humanos, a fim de proteger o direito à vida” (p. 1394). A resposta à pandemia, dizem-nos, “mostrou o potencial para que o impossível se tornasse possível” (p. 1475) e envolveu uma “priorização bem intencionada da saúde, sobrevivência e desenvolvimento” (p. 1476). .

(Também ouvimos o absurdo familiar sobre como “o vírus” causou todos os efeitos negativos do confinamento, em vez da política governamental; o meu exemplo favorito disto é a frase imortal: “COVID-19 exacerbou [os problemas], por exemplo, introduzindo novos crimes que têm maior probabilidade de criminalizar crianças já vulneráveis" (p. 1436). Criar novos crimes, na verdade – isso é realmente um vírus!)

Essa cegueira resulta em absurdos evidentes e pensamentos banais. Alguns autores obviamente reconhecem a madeira entre as árvores. Alguém, por exemplo, observa sensatamente que “os dados disponíveis não parecem justificar o encerramento generalizado de escolas a nível mundial” e que “as evidências disponíveis…suscitam a questão de saber por que razão, pelo menos no segundo semestre de 2020, uma vez surgidos dados que as crianças e os jovens não corriam um risco significativo de contrair a COVID-19, de ficarem gravemente doentes ou de a transmitirem aos adultos, foi adoptada internacionalmente uma política de encerramento de escolas?' (p. 1445).

Mas ela não consegue chegar à conclusão óbvia de que as escolas não deveriam ter sido fechadas. Ela é incapaz de desafiar o mito fundamental, segundo o qual, em essência, o problema não pode ter sido o próprio confinamento. E assim, no final, tudo o que ela pode fazer é concluir, fracamente, que a lição mais importante a ser aprendida nesse período foi “ouvir a voz de crianças e jovens com experiência vivida e de especialistas e outros que defendem crianças e jovens desde cedo”. durante e durante a emergência tem o potencial de evitar, ou pelo menos mitigar, as violações dos direitos das crianças e dos jovens causadas pelo encerramento de emergência das escolas» (p. 1453).

A espada, então, não pode ser chamada de espada. O facto de as escolas nunca deverem ter sido fechadas é a verdade que não ousa dizer o seu nome. E a razão para isso é evidente: significaria admitir que possivelmente, apenas possivelmente, todo o edifício do confinamento foi construído sobre areia e que tudo foi um erro terrível, terrível.

5 - A falácia da justiça, ou, a ideia de que o único problema real quando se tratava da implementação do confinamento era que este tinha resultados desiguais ou afectava grupos diferentes de forma diferente.

A falácia final, claro, decorre da quarta. Para as pessoas que se sentem desconfortáveis com as consequências do que aconteceu durante 2020, mas que não conseguem admitir isso para si próprias, a próxima melhor coisa é fazer a única crítica socialmente aceitável que pode ser feita sobre os confinamentos, que é a de que tiveram um impacto desigual. Assim, vemos apelos contínuos aos efeitos “diversos” da política.

Dizem-nos que uma das questões centrais era a “informação limitada [sobre] os impactos para determinados grupos – tais como comunidades ciganas/viajantes, crianças com deficiência, crianças de famílias requerentes de asilo e crianças de origens negras, asiáticas e de minorias étnicas”. (pág. 1322). Ouvimos repetidamente que um problema central era a “exclusão digital” (p. 1433). Ouvimos falar dos impactos nas crianças e jovens com “necessidades de apoio adicionais” e naqueles que “vivem em privação e pobreza” (pp. 1449-1450). Somos instados a torcer as mãos sobre como as respostas à pandemia “exacerbaram uma série de desigualdades preocupantes” (p. 1475). Ouvimos tudo sobre a importância da “equidade de acesso” (p. 1470). Ouvimos até que crianças de famílias carenciadas “suportaram um fardo de luto desproporcional” (p. 1432).

durante Os últimos dias de Margaret Thatcher no cargo ela espetou o deputado liberal Simon Hughes na Câmara dos Comuns ao observar nele o desejo não declarado – evidente para qualquer pessoa que empreenda um estudo cuidadoso das pessoas elegantes de esquerda – de que a igualdade supere a prosperidade. Como ela disse, “ele preferia que os pobres fossem mais pobres, desde que os ricos fossem menos ricos.” Penso que há algo semelhante a acontecer com a retórica sobre os resultados “desiguais” do confinamento, como se não tivesse havido nada. errado com um resultado que foi terrível, desde que fosse terrível para todos e exactamente da mesma forma. Ninguém parece ser capaz de dar o salto lógico entre a observação de que o confinamento teve impactos negativos em certos grupos e a observação adicional de que isto significa apenas que foi menos mau – ou seja, não é bom – para todos os outros.

Claramente, o confinamento e as respostas governamentais associadas tiveram efeitos muito piores para algumas pessoas do que para outras – qualquer pessoa com meio cérebro pode ver isso. Mas concluir daqui que o problema poderia ser resolvido simplesmente através da obtenção de condições de concorrência equitativas indica uma estranha subversão de prioridades: como se a desigualdade em si fosse o resultado indesejável, e não os próprios resultados indesejáveis.

A incapacidade de realmente refletir sobre as coisas, quando se trata da questão da desigualdade, é frustrante, claro, mas neste sentido é ilustrativo do problema subjacente a todas as 11 contribuições para a questão. É profundamente frustrante que pessoas que estiveram, por assim dizer, na “linha da frente” na Primavera de 2020, e que claramente estavam a par de todas as misérias que seriam infligidas a tantas crianças em resultado da primeira e rigorosa bloqueio, eram tão incapazes de ver as coisas claramente. A questão não é que precisássemos de um exercício de gestão mais extenso e cuidadosamente calibrado, no qual os direitos fossem implementados e equilibrados com mais sucesso, no qual fossem recolhidos mais dados e mais conhecimentos fossem aplicados, e no qual a tomada de decisões fosse melhor informada pela participação.

O que precisávamos era de pessoas que estivessem dispostas a se levantar e dizer que, uma vez que as crianças não seriam gravemente afetadas pelo vírus e teriam mais a perder com o confinamento, era imperativo que os medos dos adultos cedessem e que as escolas fossem autorizadas a continua aberto. Em outras palavras, precisávamos apenas de coragem; mas não conseguimos.

O primeiro confinamento foi uma experiência radicalizante para mim, porque me revelou uma verdade desagradável: as pessoas gostam de dizer que dão prioridade às necessidades das crianças, mas socialmente não o fazemos. Uma sociedade que priorizasse as necessidades das crianças teria, como a Suécia, mantido as escolas sempre abertas e permitido que as crianças tivessem oportunidades de socializar e brincar. Os colaboradores da edição especial da A Revista Internacional de Direitos Humanos gostaria que acreditássemos que o círculo poderia, de alguma forma, ter sido quadraturado e que poderíamos ter “salvado vidas” fechando escolas e, ao mesmo tempo, garantindo que as crianças não sofressem. Isso os força a perceber que a questão é terrivelmente complicada. Mas temo dizer que, no final das contas, é muito simples: as crianças nunca deveriam ter passado pela experiência do confinamento.

Reeditado do autor Recipiente

Publicado sob um Licença Internacional Creative Commons Attribution 4.0

Para reimpressões, defina o link canônico de volta ao original Instituto Brownstone Artigo e Autor.